当我们揭开那神秘的面纱……

在物理学领域,量子理论是自牛顿以来最具革命性的发现。在探索量子世界的诸多看似奇异古怪又激动人心的观点和研究中,人类打开了新世界的大门。甚至是被爱因斯坦都认为是神秘、奇特、不可能成为真实现象的量子纠缠,也在时间的旅行中被后来的科学家们揭开了神秘的面纱。这其中就有法国物理学家、诺贝尔物理学奖获得者Serge Haroche(塞尔日·阿罗什),因为他提出了突破性的实验方法,使测量和操控单个量子体系成为可能。

近日,阿罗什来到浙江大学海外名师大讲堂第140场暨求是大讲堂第3讲,在近两个小时的课堂上,讲述了Reflections on My Scientific Career Devoted to Exploring the Quantum World with Light的主题。中国科学院院士朱诗尧、林海青与近300位浙大师生一同感受了这场跨越时空的学术盛宴。

01 激光,妙不可言!

爱因斯坦曾对激光毫无头绪,在他去世前,他从未亲眼见过激光束。

而就在阿罗什还是一名研究生时,激光被发明了,并由此进入他的研究视野。

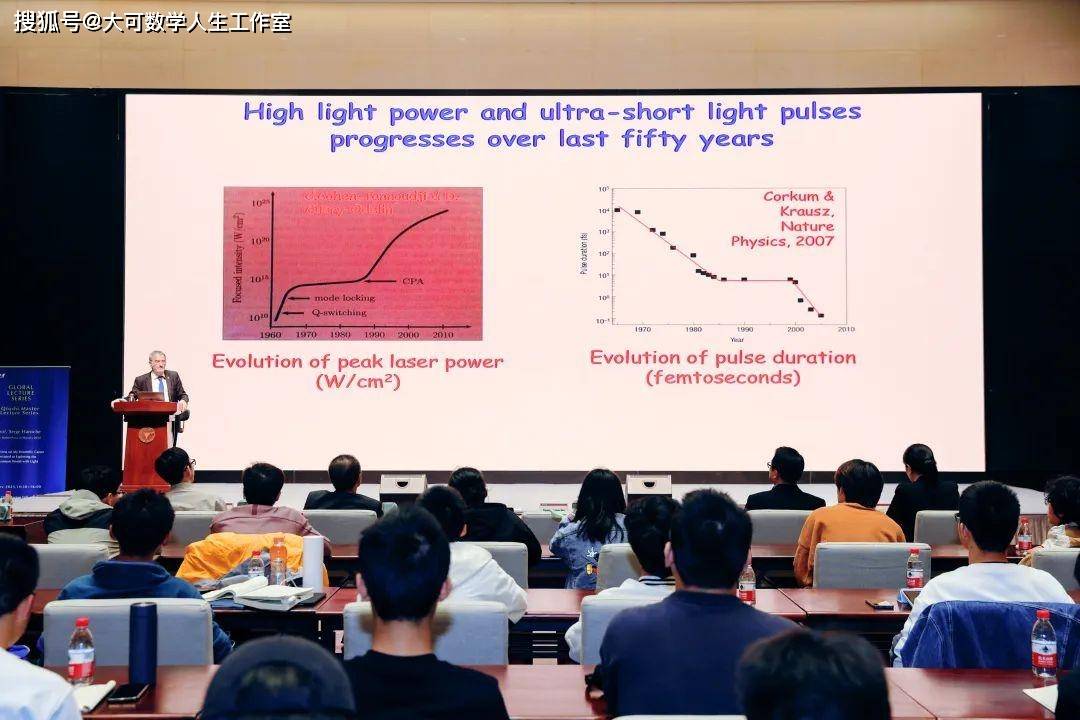

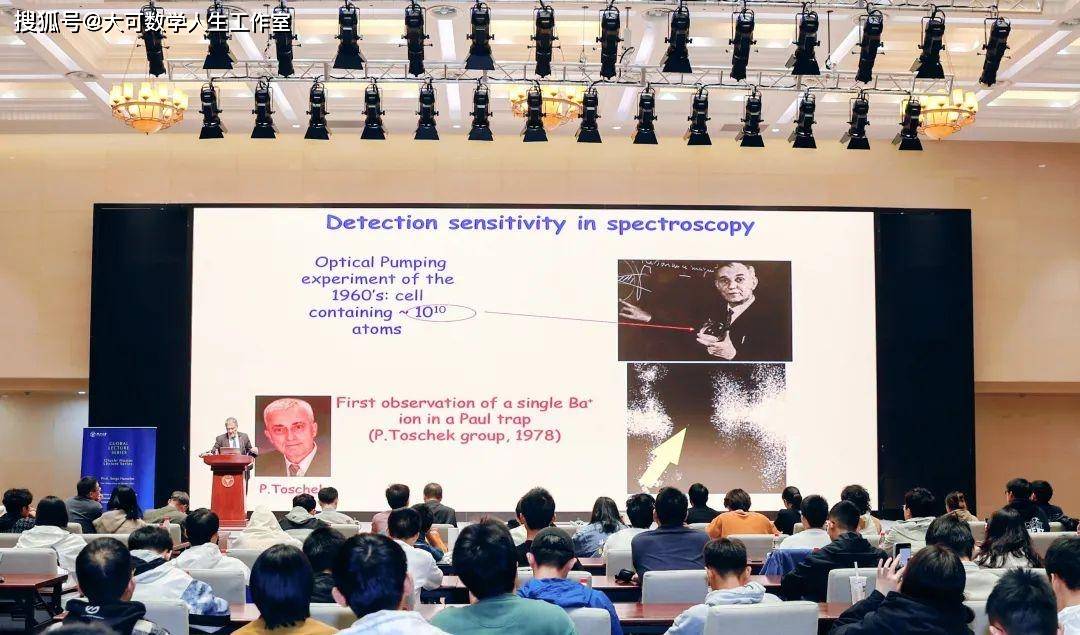

阿罗什用“神奇”来形容激光,因为他亲眼见证了“当用激光替代经典光时,至少在很多领域都取得了十个数量级以上的进展”。这是经典光源与激光光源之间的关键区别。

“在经典光源, 比如说光谱灯, 各个原子都是独立发射辐射, 光的方向是随机的, 相位也是随机的,导致频散。但一旦用上激光,情况就变了。现在你有一束光,所有发光的原子都往同一个方向发射,可能还有相同的极化、相同的频率,而且相位被很好地保持了下来。”阿罗什说。

激光是强烈、 定向、 单色且相干的。 这种强度可以用来把物质加热到极高的温度。把激光束聚焦可以蒸发金属,将材料转化为等离子体,用激光切割金属,或者用高强度的激光将金属熔接在一起。使用强大的激光,可以将光聚焦在一个目标上,达到与恒星内部温度相当的高温。人们甚至可以用激光点燃聚变反应。

然而物理学者们用强大的激光不是为了加热物质,而是为了冷却。当他们的激光束朝一个方向传播,碰到一个原子朝相反方向运动,通过吸收和重新发射光子,原子可以冷却到非常低的速度,甚至停在原地。这样便可以使用激光来捕捉原子,通过这种方式,可以达到微开尔文或纳开尔文数量级的极低温度。

“也就是在这样的实验中,人们发现了一种叫做玻色-爱因斯坦凝聚的新的量子物质状态。”阿罗什讲解道,“在这个温度下,原子运动非常缓慢。由于速度很慢,它们的德布罗意波长很长,如果考虑原子的量子性质,便可以达到使相邻原子的波动重叠的温度,然后发生相变。”

因为激光的独特性和科学家们的不懈探索,激光成为一种非常灵活的工具,不仅适用于物理学、化学和生物学等领域的基础科学领域,在应用领域也扮演着非常关键的角色。阿罗什为同学将理论延伸开去:“当我们可以隔离一个原子和一个光子,测量时间的灵敏度大幅提升;当我们通过激光冷却原子,人们达到了纳开尔文甚至更低的温度,在温度领域引发了质的改变;同时,人们借助激光,用 LIGO 和 Virgo 引力波探测天线,用对光学原子钟频率的测量研究锶原子的跃迁,进而大幅提升了速度与时间的分辨率。”

从爱因斯坦预测玻色-爱因斯坦凝聚,到人们在实验室里真正看到这种现象,整整花了75年时间。这也许就是基础研究的妙处,妙在它在丰富的想象和沉静的探索间行走,妙在由于它的“深蹲”而让更多的领域实现了“加速”。

02 永远的对话

课堂上,阿罗什为同学们细致地梳理了时间测量的历史。从14世纪用绳子与杠杆测量时间,到18世纪基于弹簧振荡航海钟问世,再到使用了分离振荡场技术的铯钟得到“百万年内的1秒”,到如今大胆去思考,用一台激光装置探测一组有序的冷锶原子,这个高精度的时钟的测量准确度能到宇宙年龄的二十分之一……

在跨越多个世纪的时间测量历史中,人的观察能力、思维认知与技术手段同步跃迁,这是阿罗什要告诉同学们的——

基础科学与技术应用之间存在着永久的对话。一切都始于对自然的观察,例如,对光的属性研究导致了理论模型量子物理和相对论,这些模型预测了新的效应;例如激光,催生了新的技术,提高了仪器的精密度,使人们能够进行更精确的观测。这是一种良性循环,从观察出发,经过模型、实验,然后再次检验模型的不断驱动。

正是基于这样的科学思考和研究训练,阿罗什向同学们展示了他在巴黎的实验。他们有一个由两个高反射镜构成的腔体,微波光子可以被存储在这个腔体中,并在其中停留很长时间。 这些光子在腔体中被困了超过十分之一秒,意味着它们在两个镜子之间弹跳了数十亿次,然后才逃逸或被吸收。他们逐个通过腔体发送单个里德伯原子,这是一个电子被带到非常大轨道尺寸的里德伯原子。这些原子一个接一个穿过腔体,与腔体相互作用,然后科学家在下游对它们进行测量,从场中提取到了信息。

这与通常的检测方式(例如光电效应或视觉)有很大不同。 当光子进入人的视网膜时,它就“死”了,转变成了传递给人的大脑的信号的电流,光子已经不再存在了。但在阿罗什的实验中,光子仍然留在腔体中,而且许多原子看到了同一光子。他们还可以利用相同的系统来准备腔体中场的叠加态状态,用以探讨退相干现象。

阿罗什所从事的被称为腔量子电动力学,但它与离子阱物理学密切相关。因为在这两种情况下,他们都在对“体内”的单个粒子进行探测。这里的“体内”意味着观察的粒子不会被破坏。在此之前的研究中,比如在加速器物理学中,检测到光电效应的粒子已经被破坏,人们所看到的只是之前发生事情的一些遗留信息。而阿罗什实现了在操控系统的同时一直观察系统的变化。

通过历史的梳理和科学的阐释,阿罗什告诉青年人他的科学观点:神秘的面纱被揭开之前,必须在不断观察、 实验和模型之间交流,让它们对话,并且用进步的姿态实现技术与仪器的更加精准。

03 与不确定性共舞

“量子计算机到底何时会出现?”阿罗什的回答是“我真的不知道”。

但他又说,研究者要像海森堡、薛定谔等量子力学的创立者一样,让纯粹的兴趣和好奇心驱动和引导,而不是仅仅被一个可以想象的应用场景驱使。“与‘不确定性’共舞,是科学研究的特点,也是其最美的地方。”

当阿罗什还是个孩子的时候,便对天文学产生了浓厚兴趣,星星的运动方式让他着迷。他阅读了大量流行的天文学书籍,能够用一些微积分进行各种关于卫星速度、火箭逃逸地球引力场所需速度等计算。正是这份着迷,让他决定进入巴黎高等师范学校接受特殊培训。

来到卡斯特勒实验室是阿罗什所说的“幸运”的开始。一开始,他只是将量子物理视为必修课之一,但后来他意识到原子就像微型的行星系统,包括奇妙的叠加与纠缠,这比天文学更有趣。

他也曾遇到与很多研究者相同的问题:学界已经在这一领域进行了大量研究,面对前人得出的这些知识似乎力不从心。但在斯坦福大学从事博士后科研工作时,他的导师、凭借在激光光谱学领域的成果获得诺贝尔奖的阿瑟·肖洛(Arthur Shawlow)告诉他,年轻人不要拘泥于已有的研究成果之中,不必知晓所有的事物,只需要了解其他人所不知道的事物。

事实上,科研工作者首先要做的是揭开心中的那层纱。阿罗什的体会是,学得越多越会对自己想要追求的目标有更明确的想法,会不断发现新事物。但需要特别注意的是,研究无需了解一切,只需了解想要前进的方向以及希望获取新知识的途径。

尽管科研绝非易事,但是阿罗什享受其中。一方面得益于年轻时他在获得过三次诺贝尔奖的卡斯特勒实验室接受训练,前辈科学家让他做自己想做的实验,在对其督导的同时给予了他充分的自由,使他懂得了让年轻人茁壮成长起来的环境基因。另一方面,他认为科学家是有特权的,这种特权在于只有至少接受过一点科学训练的科学家才能欣赏像伽利略或爱因斯坦的工作之美,这种美也许就是年轻科研人员心中潜藏着的关于创新的驱动力。

学术超链接

阿罗什特别强调,腔量子电动力学的物理学现在被引入到了量子信息领域,人们试图研究信息如何从人工原子传递到再反馈给原子的过程,这是当今物理学领域中一个非常活跃的研究方向。值得一提的是,在这个领域浙江大学进行了一项非常出色的实验。这项实验是什么呢?让我们来一起看看。

浙江大学物理学院量子光学研究团队和超导量子计算团队合作,将光的量子属性引入拓扑光子学领域,在全新设计的超导量子芯片上首次实现了光的量子拓扑态操控,其所构建的福克态晶格展现了多个重要的拓扑物理模型。论文“Observing the quantum topology of light”于2022年12月2日在《科学》杂志以Research Article的形式发表。